🌍 Esta crónica es un viaje por las migraciones que marcaron a México en el siglo XX: chilenos, cubanos, españoles y más .”

🎭 Entre cocinas, escuelas y cantinas, los personajes se convierten en símbolos de resistencia y mestizaje. La tragedia se mezcla con la fiesta, y la nostalgia se convierte en creación, mostrando cómo México abraza lo diverso y lo vuelve suyo.”

Arcadio, el viajero del costal y La Moneda.

Arcadio se despertó aquella mañana con sed y un sabor amargo en la boca. Era frecuente: los parásitos intestinales le provocaban episodios de anemia, que la familia atribuía a su extraña costumbre de lamer las paredes.

Desde la madrugada, unos hombres de la Cooperativa de Petorca llegaron a casa buscando a su padre. Se les oía alterados, apurados por salir hacia un destino incierto. Algo extraño ocurría en Valparaíso.

Carolina, su madre, no dejaba de cambiar las estaciones de la radio. A diferencia de otros días, no se preocupó por su aseo ni por vestirse para las labores cotidianas. Los noticieros se interrumpían o cedían su espacio a programas de entretenimiento. La preocupación la absorbía tanto que no observó la presencia del niño. Para no perturbarla, Arcadio colocó en un plato los restos de unas porotas con riendas del día anterior. Desde el comedor, la miraba en silencio, mientras ella intentaba reunir retazos de información.

Por fin, desde Radio Magallanes, se escuchó la voz anhelada del presidente de la república:

—Llamo a todos los trabajadores. Que ocupen sus puestos de trabajo, que mantengan la calma y serenidad. Tengan la seguridad de que el Presidente permanecerá en el Palacio de La Moneda defendiendo el Gobierno de los Trabajadores.

Después de eso, reinó el silencio. Carolina permanecía encorvada, con el rostro hundido en el regazo. Arcadio, distraído, formaba una fila de fideos sobre la mesa, creando una vereda para un encuentro feroz entre dinosaurios de plastilina.

—Las fuerzas leales, junto a los trabajadores organizados, aplastarán el golpe fascista que amenaza a la Patria.

Justo después de esa declaración, llegó Eduardo, el padre, con rostro cansado y acompañado por dos compañeros de la mina. Miró brevemente a su hijo y se apartó con Carolina para decirle algo en secreto. Ella rompió en llanto.

—Vamos a tu recámara, cariño —dijo su madre al regresar—. Tenemos que llenar unas maletas. Nos vamos de viaje.

—¿A dónde vamos?

—A un lugar muy lejano. No olvides guardar tus juguetes más queridos.

La voz que Carolina escuchaba era real: el último mensaje de Salvador Allende, transmitido entre las 7:55 y las 9:10 a.m. del 11 de septiembre de 1973. En él, el presidente declaró:

‘Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. […] No tengo amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron.” “¡Yo no voy a renunciar! […] La historia es nuestra y la hacen los pueblos.’

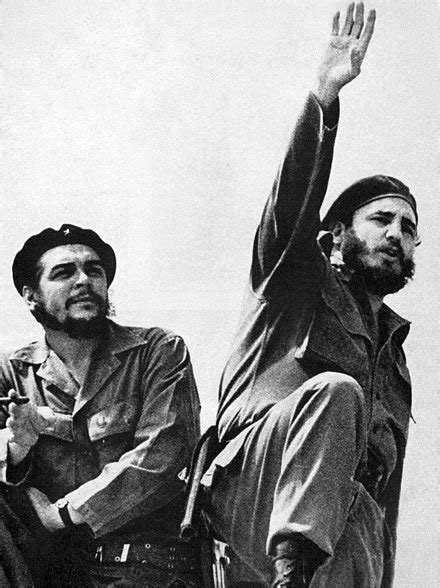

Poco después, el Palacio de La Moneda fue bombardeado por aviones Hawker Hunter de la Fuerza Aérea chilena. Los militares alegaban que el país estaba al borde de una guerra civil, que el gobierno había violado la Constitución y que era necesario “salvar” a Chile del comunismo. Lo cierto es que el país enfrentaba inflación descontrolada, escasez de productos básicos y una fuerte polarización. La CIA apoyó activamente a la oposición.

Arcadio fue vestido con prendas propias de un niño campesino. Junto a su madre, fue subido a un camión cargado con paja y fertilizantes. Recibió una instrucción clara: saludar a cualquier extraño, pero no responder preguntas.

El viaje fue largo, interrumpido por retenes militares. Viajaba con ellos un hombre robusto que hacía paradas frecuentes: para responder preguntas, conseguir comida o recibir información. Fue por esas voces que Arcadio supo que el presidente había muerto. Algunos decían que se había suicidado; otros, que fue asesinado mientras defendía el Palacio de La Moneda.

Los soldados nunca interrogaron a Arcadio ni a su madre. Solo los miraban con desprecio desde la ventanilla, apuntando al conductor con sus fusiles.

Al llegar a Santiago, permanecieron varios días en casa de la tía Águeda, una mujer bondadosa, rodeada de gatos en una vivienda pequeña pero cómoda. Los animalillos la envolvían cada tarde en el sofá, compartiéndole conversaciones a través de sus ronroneos. Era adorable, pero una pésima cocinera. Recién había adquirido un recetario de comida mexicana con el que hacía experimentos que torturaban el paladar.

El tiempo transcurrió lento, sin noticias del padre. Hasta que una madrugada, llegó acompañado de hombres que hablaban en tono simpático, como si cantaran. En especial uno de tez morena, a quien Eduardo solía referirse:

—Llevo el corazón roto. Dígale al señor Martínez que nunca tendré suficiente agradecimiento por su bondad.

—Usted también debería partir con el niño.

—El riesgo es grande. Los milicos ya deben tener una fotografía de mi rostro. Por eso insistí en que Carolina viaje por separado. La vida que más nos importa es la de Arcadio.

Tras esa conversación, ambos padres se reunieron con el niño. Él irrumpió en llanto, con súplicas ahogadas entre el pecho y un abrazo de Carolina. Luego vino su oscuro trayecto dentro de un costal y el maletero de un elegante automóvil negro. La consigna era clara: permanecer oculto y no moverse si alguien abría la cajuela.

El viaje fue aterrador. El silencio lo inundó de abandono. ¿Qué había hecho mal? ¿Sería por aquella vez que dibujó dinosaurios en los billetes de papá? ¿Lo habrían regalado? Una cascada de lágrimas mojó la tela que lo envolvía.

El motor era el único sonido, hasta que, no muy lejos, escuchó disparos, gritos, gente corriendo. El vehículo se detuvo. Una voz imperativa rompió el silencio:

—Muestre identificación.

—Samuel Macías, agregado de la embajada de México.

—¿Cuántos viajan con usted?

—Los mismos que mira. Somos tres, todos personal del gobierno de mi país.

—¿Qué hay en la cajuela?

—Maletas. Para eso es. ¿Debo recordarle que este es un vehículo diplomático?

—Continúe su camino.

Arcadio nunca olvidó su primera impresión de la nación azteca. Frente a su rostro, al lado de un valle lleno de cristales y casas, aparecieron dos montañas colosales cubiertas de nieve. Semejantes a las que había visto en el camino a Santiago, pero ahora estaban cerca, con faldas cubiertas de pinos y un cielo azul que parecía no acabar. Apretó con fuerza el peluche de brontosaurio que llevaba entre sus manos: su más preciado compañero de juegos.

En el aeropuerto, un descuido del personal de seguridad lo dejó solo. Atraído por un dulce aroma, caminó hacia una salida. Se vio acompañado solo por su brontosaurio, hasta toparse con un hombre delgado que lo miró desde arriba y le habló en un idioma gutural. Sin más, aquel individuo elevó al cielo una gordita de La Villa —rescatada de una mujer expulsada por vender galletas— y, con señas, indicó al niño que abriera la boca para recibir la singular comunión.

No podía haber tenido mayor distinción. De manera habitual, aquel personaje realizaba este rito con una papa frita, pero esta era una ocasión especial.

Tan pronto como ocurrió, un grupo de hombres uniformados llegó presuroso para salvar al infante de las maniobras del clérigo ambulante. El encuentro no tuvo consecuencias. Un taxista aclaró que solo se trataba de Cande, un loquito que un día fue llevado ahí por un burócrata rubio con acento alemán, que lo perdió de vista.

La fonda mestiza y la nueva patria.

Gracias al gobierno revolucionario y a la solidaridad de sus compatriotas en el exilio, Carolina y su hijo vivieron con relativa comodidad —y algo de escasez— en un pequeño palomar del barrio de Santa María la Ribera, mientras esperaban al padre que jamás volvió. Quien sí llegó, fue la tía Águeda, acompañada de cuatro gatos y una rata pinta llamada El General, cuyo liderazgo autoritario se imponía ante la naturaleza feroz de los mininos.

Al poco tiempo, las dos mujeres emprendedoras iniciaron un negocio por pedido: platillos de su patria andina. Y es que no hay cosa que le chifle más al mexicano que lo diferente y lo nuevo. Fue entonces cuando comenzaron a entender lo infinito y profundo de una cultura mestiza, que goza de apropiarse, combinar y transformar todo lo que tenga un toque atractivo.

El principio fue frustrante. Después de las primeras degustaciones, su clientela pocas veces se interesó en repetir la experiencia.

Si pretendes negociar con los mexicanos, hay algo que debes entender: no basta atraparlos con una novedad —eso se da por hecho—. Su calidad intrínseca debe apuñalar la emoción y el corazón. La emoción con la belleza, la exactitud y el ingenio; el corazón con el esfuerzo, la simpatía y el afecto.

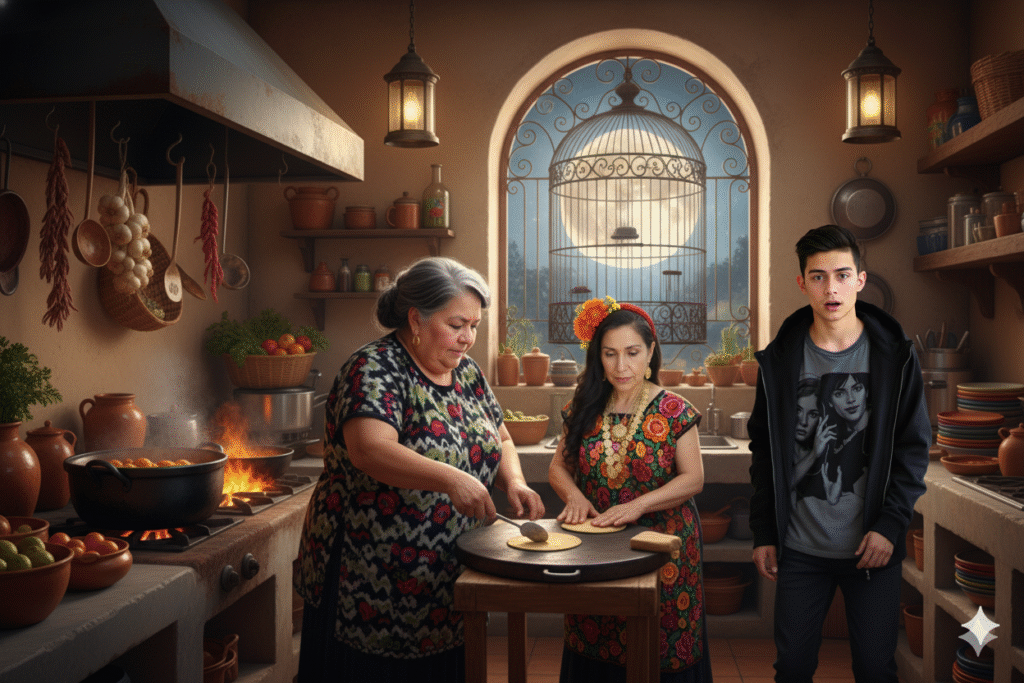

Por fortuna, Águeda se topó en el mercado con Ernestina, una imperativa tehuana que siempre iba de compras con un niño de la mano. Tras probar una empanada de pino, Ernestina quedó petrificada. Sin decir palabra, tomó a Águeda del brazo y la condujo, con paso severo, hasta la cocina de su casa.

La imagen de esta matriarca jalando a un niño con una mano y a una regordeta mujer con la otra, causó gran curiosidad entre los transeúntes. En esa cocina, entre cazuelas y comales ardientes —como dos brujas preparando un veneno— nacieron unas empanadas de choclo con rajas poblanas, mole de Oaxaca, ajonjolí, quelites y un toque de chile de árbol con piloncillo.

El éxito fue inmediato. aunque Águeda se negó al relleno de chapulines. tres pares de manos no bastaban para satisfacer la demanda. Así que decidieron centralizar el manjar en un solo sitio.

Así nació la fonda denominada La Moneda.

La escuela pública y la segunda vida de Arcadio.

Para Arcadio, adaptarse a su nuevo entorno no fue sencillo. Pasó del costal al pupitre, del silencio al bullicio del recreo. Así comenzó su segunda vida: en una escuela pública mexicana.

Al principio, no entendía que él mismo era una novedad. Su origen despertaba curiosidad entre los demás niños, quienes no perdieron oportunidad de ponerlo a prueba. Fue abrumado por un lenguaje mágico y simbólico, víctima del doble sentido que provocaba risas a sus costillas. Un dulce de tamarindo lo hizo llorar de ardor, y los gritos, silbatos y campanadas del amanecer lo aturdían como si el mundo entero le ofreciera mercancía y ruido.

Pero también fue sorprendido por abrazos sin motivo, por el gusto de ser halagado con golosinas y sabores nuevos, obsequios incluso de desconocidos. Pronto aprendió a poner apodos ingeniosos. Descubrió que el mensaje puede sabotear la gramática, que una palabra tiene quinientos sentidos según el tono, el volumen, la inflexión, el lugar y el orden del sujeto, verbo y sustantivo.

Entendió que en un mismo sitio conviven muchos mundos misteriosos. Que los objetos del universo se comunican y tienen una voz cifrada. Aprendió rápido. Y rápido también fue querido por la comunidad. Lo logró gracias a su inteligencia, pero también a su conocimiento enciclopédico de dinosaurios y a unas empanadas de choclo con rajas picantes.“

‘El chileno atrapas’ fue un apodo respetado toda su vida.

Fue en la escuela pública donde aprendió el respeto y el cariño por dos figuras que lo conectaban con la nación del fuego: Pablo Neruda y Violeta Parra. Sus letras y música llegaron a él gracias a la maestra Teresita.

Hace tantos años que no veo a este amigo entrañable. Sé que se convirtió en un paleontólogo destacado, reconocido por su trabajo de investigación y restauración en un museo de General Cepeda, Coahuila. Ha representado a México ante la comunidad científica internacional.

Supe también, de buena fuente, que estuvo presente y escribió una carta simbólica durante el funeral de Gonzalo Martínez Corbalá, embajador de México en Chile durante el golpe de Estado de 1973. Un hombre íntegro y bondadoso que protegió y dio asilo a más de 2,200 personas perseguidas por la dictadura de Pinochet.

Por cierto, ganarle a Arcadio el reto de comer el picante más cruel que pueda existir en la nación mexica es una apuesta perdida.

De algún lugar de Galicia del que no puedo acordarme al barrio de las repúblicas.

En 1979, nos enteramos que “El niño perdido” no era otro que el presidente Lázaro Cárdenas. Al menos, eso sugería la versión oficial que justificó el cambio de nombre de aquella avenida céntrica de la Ciudad de México. Aunque la Iglesia insiste en que ese niño era Jesús de Nazaret, según el pasaje bíblico en que lo hallaron entre doctores, lo cual inspiró el nombre del barrio aledaño.

Para ser más exactos, no se trató de un solo niño, sino de más de 25,000 personas que llegaron desde 1939, procedentes de la gran patria gallega —que en la idiosincrasia mexicana representa a toda la península ibérica. Vinieron por tandas hasta los años setenta. Los primeros fueron los 1,599 pasajeros del buque Sinaia, recibidos el 13 de junio de 1939 por el propio Lázaro Cárdenas, quien les dijo:

‘No os recibimos como náufragos de la persecución dictatorial, sino como exponentes de la causa imperecedera de las libertades del hombre.’

Después llegaron los demás, como invitados inesperados a una fiesta de pueblo chico: con sus boinas, sus puros, sus alpargatas y su bota de vino. Si incurro en alguna falsedad histórica, os ruego guardar absoluto silencio: quien escribe la crónica soy yo, y me importa una tocineta vuestro desacuerdo.

La mayoría huía del Caudillo de España por la gracia de Dios, quien —a Dios gracias— en 1975 colgó las alpargatas de manera paradójica en el Hospital La Paz de Madrid, víctima de los disgustos provocados por el presidente mexicano Luis Echeverría. Corajes que le causaron insuficiencia cardíaca, peritonitis y fallos renales. El 27 de septiembre de ese año, el caudillo divino mandó ejecutar a tres militantes del FRAP y dos de ETA, acusados de terrorismo, lo que provocó el repudio internacional. Echeverría rompió relaciones diplomáticas con España y pidió a la ONU la expulsión del régimen franquista mediante una carta al secretario general Kurt Waldheim.

Mientras duró el régimen fascista, estos españoles mexicanizados —a quienes en su tierra llamaban indianos— se dieron gusto inaugurando cantinas, abarroterías y panaderías. Siguiendo el ejemplo de Hernán Cortés, además de darle gusto a la caja registradora, aprovecharon para conquistar el corazón de múltiples Malinches. Esta costumbre solo vino a enriquecer la diversidad genética de un pueblo que lo menos que puede presumir es la pureza de su raza. Por eso José Vasconcelos prefirió hacerla cósmica.

Su llegada fue recibida con ambivalencia. Por un lado, un resentimiento histórico difícil de entender en una población que los acusaba de los desmanes cometidos por los conquistadores cinco siglos atrás. Por otro, una idea de que lo español representaba estatus, alimentada por una feroz autocrítica de nuestra identidad nacional.

Entre su legado destacan instituciones como El Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica y el Hospital Español.

Estos migrantes estuvieron en el centro de una contradicción moral muy propia de esas décadas: por un lado, ellos eran llamados ‘gachupines’, como una forma de reproche en venganza por los crímenes contra los antepasados indígenas. Por otro, los mismos que usaban ese adjetivo, también utilizaban el de ‘indio’ para despreciar a los migrantes indígenas que llegaban a las ciudades.

Ambos grupos fueron blanco de burlas y escarnio que trascendieron a la literatura, el cine y la televisión. Odio vengativo para unos, desprecio para otros. Un dedo señalador que apuntaba hacia nuestro propio rostro, como una vergüenza inconfesable.

En aquellos tiempos imperaba la convicción de que todo lo mexicano era sinónimo de trampa o mala calidad. No fue casual la propaganda que pretendía convencernos de que “Lo hecho en México está bien hecho”. Éramos habitantes de una nación subdesarrollada, con calles plagadas de baches, tragones de chatarra callejera que viajaban en autobuses destartalados.

Nada que ver con los vecinos del norte, esos simpáticos gringos que provocaban sonrisas amables en las calles, venidos de un país de rascacielos y autopistas de ocho carriles, donde hasta el más pobre era dueño de un automóvil. Los mismos que fabricaban todas las maravillas de Tepito, los que nos enseñaron a vestir los pantalones acampanados y a apreciar los sonidos estridentes del rock.

Para entonces, solo había algo superior al reino de Disneylandia: Europa. Un mundo de castillos maravillosos en el que España era visto como el niño pobre del vecindario, lo que agravaba nuestra autoestima andrajosa.

No soy ese viejo que pretende dar mayor mérito a lo antiguo sobre lo presente. Hoy valoro el orgullo con que los mexicanos del siglo XXI elevan el rostro por sus raíces mestizas. Lo mismo que su actitud de huéspedes amigables hacia los humanos de cualquier raza que pisan nuestro suelo, su cuidado para no lastimar al prójimo con su origen o identidad. Quizás no comparta su temor a usar las palabras autorizadas por la lengua española para nombrar el mundo, palabras que por sí mismas son inocentes de maldad. Dicho lo anterior, pueden llamarme anciano las veces que deseen, que eso es lo que soy. Lo que sí me ofende es ser identificado como un “Adulto en Plenitud”.

Si algo distingue a España es su tradición tabernera, bendecida por cuadros de santos martirizados o en actitud de buscar algo extraviado por los suelos. No faltaba en esos sitios la pandereta que acompañaba las coplas destempladas de los parroquianos, ni la fotografía del yerno que huyó a México con un chorizo para atar al primer perro que encontrara en la calle.

No es extraño que esa nostalgia por el terruño los haya inspirado a emprender el negocio de los alcoholes, con algunas variantes a la hora de picar: cambiaron el pulpo a feira, las empanadas, las aceitunas y el pan de centeno por chamorros estilo Apatzingán, sopes con longaniza y cacahuates con pellejo. Fueron indiferentes ante la aberración de ponerle chipotle al caldo gallego.

Por lo demás, su contribución al ambiente de camaradería entre burócratas y oficinistas de Tenochtitlán es algo que debemos apreciar, tanto como la calidad de su brandy, que ya debería ser considerado bebida emblema de la mexicanidad, al nivel del tequila. Un bebedor de buenas papilas no rechaza un vaso de Terry o Fundador. Pero si es experto, sabrá apreciar un Cardenal de Mendoza, un Gran Duque de Alba o un Carlos I.

Debimos ser clementes con estos gachupines o indianos que llegaron con escasas pesetas a conquistar nuestro afecto. Pero sobre todo con las majas que quedaron solteronas a la espera de su regreso, sin saber que en estas tierras, pronto nacería una generación de diablos color canela con ojos verdes como aceitunas gordales.

Algunas veces, mi madre me hizo sentir incómodo por su afición a las aceitunas en salmuera rellenas de pimentón. Pero esa sospecha desaparecía al ver en el espejo el oscuro color tabaco de mis pupilas. El mestizaje no se oculta, se celebra.

En La Moneda, Águeda y Ernestina tuvieron un desacuerdo por cuestión de amores, debido a Antón Martiño, un despistado jovenzuelo de boina y barba rasa que, con voz áspera y seca, exigió un vaso de jerez y una tapa. Ese tipo de voz imperativa enamoraba a Ernestina, quien incubó la premonición de haber hallado a su marido número catorce.

Por su parte, Águeda quedó ensartada por la flecha de Cupido al ver en su apariencia sucia y descuidada la imagen de esos rudos mineros del cobre que le hacían sentir vibraciones profundas desde el dedo gordo del pie hasta el pulgar de la mano.

Tras un breve acuerdo entre ellas, decidieron entretener al visitante con un choclo de cecina de Yecapixtla, mientras consultaban un recetario de comida gallega. En minutos, las cazuelas del aquelarre dieron lugar a un cocimiento de cebolla sofrita en manteca con alubias, chile poblano cocido en miel de piloncillo, servido sobre una tostada de tlayuda adornada con aceitunas negras y queso de cabra.

Por más prejuicio que se quiera hacer, el resultado fue formidable. El trasnacional guiso fue una auténtica delicia, como lo demostraron los gestos de deleite que se reflejaban en el rostro del ultramarino personaje.

Satisfechas por su labor, las dos otoñales discutían a ocultas el derecho de conquista logrado por la victoria en el campo de batalla, sin reparar en que Sandra, “La Pericocha”, entonces mesera del distinguido establecimiento, ya se encontraba proporcionando relajación al cliente con un amoroso masaje en la espalda.

Tras arrojar al cliente asustado con una serie de improperios y modales bruscos, las dos mujeres recuperaron la cordialidad con un abrazo solidario, mientras La Pericocha fue enclaustrada en el apartado de lavaplatos.

Antón Martiño, tiempo después, fue propietario de una cantina llamada ‘La Distancia‘, el mejor lugar para picar aceitunas rellenas de chile jalapeño. Alguien, algún día, extrañado por su acento mesclado, le preguntó cual era su ascendencia.

– Verás, vosotros habrás descendido de los aztecas, yo, solo descendí de un barco.

Sea como fuere, la herencia española es la ganadora indiscutible del ensamblaje con nuestros cromosomas americanos. Pero lo es no solo en el color de la piel: también en las letras, en los murales, en cada desayuno y cena, en el alterado modo de exigir lo mínimo y hasta en la corrupción hipócrita de nuestros gobernantes.

Me resulta difícil entender por qué, las antiguas calles centrales de mis andares tienen tantos nombres de repúblicas: de Cuba, Chile o Argentina. Haría falta una que dijera “Reino de España”, como reconocimiento a todas las panaderías que, por más de ochenta años, han engordado nuestras figuras. Admitiríamos que, además de la tortilla, el bolillo gachupín es también la materia con la que los dioses del Anáhuac preparan calderos con los santos de Galicia para fabricar niños mestizos.

Los bebedores y soñadores del mestizaje ilustrado.

Viajero. has llegado a la región más transparente del aire. Aquí, el suelo bosteza por las noches y ronca durante el día. No necesitas agenda ni guía de viaje: el tiempo no es siquiera una palabra. Lo fabuloso es rutina, la tragedia se ríe de sí misma, y la risa es pesadumbre.

No apartes el rostro si un árbol te habla al pasar; quizá solo quiera intoxicarse con tu aliento. No sueñes con que algo cambiará tu mundo: un paso antes, ya ha cambiado. Aquí, cada color conspira, cada frase es una sinfonía de confusiones con ritmo majestuoso. Lo irracional permite que el orden respire.

En este sitio se bebe por y con los muertos. Servirles la copa es signo de buena educación. México es la tierra donde el inconsciente no necesita almohada: es charla cotidiana, como cualquier cosa.

Has llegado sin asiento, como si un cohete interespacial te hubiera depositado en otro mundo. La gata Chana duerme sobre el techo del televisor, estrategia para brindarle calor. Existe una cantina que asegura a sus clientes estar más felices que en el cementerio de enfrente, y un camposanto que presume tener como inquilinos a quienes estaban felices en la cantina.

Por aquí hay una lavadora vestida con un traje tejido a mano por una madre dedicada. Más allá, el apóstol Santiago comparte altar y veladora con un esqueleto vestido de virgen y el retrato de un vándalo con bigote y sombrero. No muy lejos, un cactus con adornos navideños vigila a la mujer que vende hierbas, para expulsar al padre que aún te regaña por dentro.

No te parezca extraño que las mentes ilustres busquen libertad en este planeta. Así como Arcadio pasó del costal al pupitre, muchos otros pasaron del exilio al brindis. En La Ópera, La Covadonga, El Tío Pepe y otras cantinas más, se discutía sobre Ortega y Gasset entre tacos de carnitas y tragos de Fundador.

Max Aub debatía el futuro de la literatura hispanoamericana, mientras Renato Leduc huía del matrimonio, dictadura peor que la franquista. Pablo Neruda componía una oda al chile en nogada. Violeta Parra cantaba con ardor, dando gracias a la vida tras probar un tamarindo con picante.

Ahí, el dinero era una ligereza vana. Benjamín Péret pagaba la cuenta con el dibujo de un unicornio, mientras Remedios Varo hallaba en el fondo de un mezcal las dimensiones ocultas del maíz. El cantinero aceptaba la divisa como garantía de crédito.

Inspirado por las balas de Pancho Villa, León Felipe recitaba versos. José Gaos descubría entre las fibras de un chamorro, que el mestizaje era “una borrachera de culturas que no termina en cruda, sino en creación”. Todo frente a la paciencia silenciosa de Luis Buñuel, que ideaba cómo herir el corazón de un perro andaluz que moría de despecho en Castilla.

Ángel Parra improvisaba cuecas mexicanas con ritmo andino, mientras sus compatriotas, cerca de la Tierra del Fuego, imitaban a Javier Solís y se enternecían con la violencia matriarcal de Sara García.

La filosofía y el arte entraban por la garganta y salían del aliento de aquellos exiliados que fundaron una patria invisible que cabía en una servilleta. Ebrios de un paisaje barroco que los alimentó y encerró, como Remedios Varo enjauló a la Luna para capturar lo inalcanzable.

Junto a ellos, otros nombres: Mathias Goeritz, Jacobo Kostakowsky, José Donoso, Alice Rahon, Luis Alcoriza, Leonora Carrington, Gabriel García Márquez. Y figuras nacionales como Juan Rulfo, Diego Rivera, Octavio Paz, Rosario Castellanos, José Revueltas, Carlos Fuentes, Alfonso Reyes. Todos, rostros de un esplendor artístico e intelectual que hizo masa mestiza con la cultura nacional.

Este terremoto cultural tiene muchas explicaciones, todas complejas aunque no lo parezca. Muchos fueron víctimas pensantes de las grandes guerras, de la estupidez monárquica, de la mojigatería autoritaria y la brutalidad militar. México fue para ellos un mundo mágico, surrealista e indolente, que los apartaba del programa inquebrantable de actividades y pensamientos autorizados.

Un planeta sin corrales, puertas ni ventanas, con el que solo soñaban en buhardillas heladas, hasta donde llegaban los estallidos de fusiles y los vítores a los sátrapas. Cuartos sucios donde se entretenían con las letras prohibidas del Manifiesto Comunista, El origen de las especies, La teoría del inconsciente y la Sexualidad infantil.

Y llegaron, sí, al país de la tiranía ilustrada. La de aquellos plutócratas que eran todo lo que puede ser un tirano, menos unos pelmazos. Desde Porfirio Díaz, enamorado de las musas desnudas de Francia, hasta José Vasconcelos, el gran educador de la raza cósmica. Los mismos que vieron en cada uno de esos pensadores un futuro de grandeza, no una amenaza.

Vasconcelos propuso una sociedad síntesis de todas las razas, que tendría lugar en América Latina, pero sobre todo en México. Imaginó a los hijos de la patria viajando por el planeta para devorar los aportes del arte y el conocimiento, y sintetizarlos en una civilización mestiza, donde nuestro país sería la nueva Atenas del mundo.

Llegaron siendo raza pura y terminaron embriagados de surrealismo, tirados en una playa con mil tortugas que abrían paso sobre su estómago, junto a un boxeador diminuto con quien discutían sobre toros y la certeza deductiva del psicoanálisis.

“Ese hombre pelea como si rezara”, comentó Buñuel sobre el Ratón Macías. “Quien me llama el padre del surrealismo es porque no conoce a los mexicanos”, dijo André Breton. Para León Felipe, México era un país donde convivían monstruosidades y milagros. Para García Márquez, el sitio donde surgió la novela que él hubiera deseado escribir. “Se cayó de la cama” al leer Pedro Páramo.

No tardó la nación mestiza en hacerlos suyos y aderezarlos como si fueran choclos con picante. Remedios Varo y Leonora Carrington no solo aparecieron en revistas, sino también en la decoración de cantinas bohemias. José Renau y Vicente Rojo se colaron en escuelas y mercados. Buñuel dio nuevos apodos a los jaibos de los barrios olvidados. Las cuecas chilenas le dieron ritmo a los corridos, y hasta el son jarocho se llenó de ecos europeos.

Sus voces, su música y sus imágenes fueron parte de los libros de texto para los nacidos entre los años cincuenta y setenta, como patrimonio educativo introducido a golpe de regla, con respeto obligado al talento y al conocimiento. Desde las aulas para párvulos hasta las universidades, se les enseñaba como parte de una herencia que no era extranjera, sino nuestra.

Ese método estricto contrastaba con la rebeldía que estos ilustres paseaban con espontánea ligereza. Fue esa virtud la que les prendió el amor por una cultura que, en el fondo, siempre halla artimañas para la insurrección diaria y la desobediencia.

Así, con estas mágicas aportaciones y en otra parte de este universo desordenado —con más precisión, en la fonda La Moneda— ocurrió una transformación inusitada. Tras inaugurarse en la calle de enfrente una franquicia de abarrotes y mercancías mixtas llamada El Exilio, adornada con bordados de vírgenes coloridas y perros que comían elotes, comandada por una mujer otomí de nombre María Azucena, a Ernestina le llegó una inspiración maravillosa.

La Moneda no solo seguiría cocinando empanadas de piloncillo y tostadas gallegas con chile de árbol. Pronto comenzaron a servirse lunas enjauladas en prisiones de papa, relojes líquidos sobre tortillas dobles y otras recetas dictadas por gatos que les hablaban en sueños. La magia llegó también por una reproducción de La creación de las aves de Remedios Varo —regalo de una clienta de alcurnia que hablaba al vacío y repartía pastelillos a los niños desnutridos—. Desde entonces, las cazuelas burbujeaban con ritmos extraños, las cucharas se movían solas, y las frutas giraban sobre las mesas en torno al eje de una vela.

En una esquina, junto al altar que San Hipólito compartía con las escobas, apareció una luna creciente de papel maché sobre dos ruedas de bicicleta, que cada noche parecía cambiar de fase. Arcadio decía que la luna le hablaba en voz baja, dictándole los nombres de dinosaurios aún no desenterrados. Un día, Ernestina decidió pintar la puerta del baño con una figura femenina alada que sostenía una red dorada. “Es la cazadora de estrellas”, dijo. “Es la que atrapa lo que se escapa: la patria, el amor, el sabor.” Desde entonces, los clientes entraban al establecimiento por el baño en lugar del portal.

No puedo terminar esta sección, sin ese recuerdo de infancia en que los fuertes vientos de otoño, derribaron el gigantesco ciprés enraizado en el patio de mi casa. Al caer, destrozó los techos y la pared principal de las habitaciones. Al ver lo ocurrido, papá sentenció que era necesario reparar la catástrofe. Sembramos un nuevo ciprés, y por muchas noches, la vista de las estrellas nos invitó a dormir.

Cuba, un cariño a mitad del océano que no necesita pasaporte.

En el siglo XX, llegaron a México no solo barbones con fusiles empeñados en prenderle candela al dictador Fulgencio Batista. Por las playas de Veracruz también desembarcaron el bolero, el danzón, la guaracha y la rumba, decididos a demostrar que el mambo era apenas un aperitivo.

Dueños del baile más voluptuoso que el mundo haya conocido, los cubanos pronto llenaron en México gigantescos salones que celebraban la vida de las segundas parejas extramatrimoniales, unidas por el ritmo y más leales que aquellas que ostentaban un anillo de bodas. El danzón se volvió una forma de exiliar el tedio, la frustración y los músculos endurecidos. Muy pronto, en los ecos del Salón México, Los Ángeles y La Maraka, nos hicimos dueños de él.

Entre congas, timbales, bombos y tarolas, cada quien era dueño de pasos tan elegantes como su vestimenta, interpretando a su modo único los acordes de Acerina y su Danzonera o de la Danzonera Xochimilco. México aportó piezas icónicas como Nereidas, que alguna vez fue interpretada por la Banda de Guerra Militar de México en Moscú.

La música fue un puente de amor hacia la isla, no solo por el danzón, sino por la calidad artística de figuras como Benny Moré, Celia Cruz, La Sonora Matancera y Compay Segundo. El paso de Celia Cruz y la Sonora Matancera por México, tras huir de la dictadura del “Nuevo Hombre”, fue breve pero memorable. Dejó huella en lugares como el Teatro Lírico, en películas como Ritmo de juventud y Salón México, y en el amor por el Bacardí, que obligó al brandy a compartir su imperio en las reuniones familiares y de cantina. Su paso por Puebla, en 1960, aún se recuerda como una noche de “tumbao” en la Arena Puebla.

Hay que decir que el tequila no fue un aperitivo elegante sino hasta fines de los años ochenta; antes era visto más bien como una bebida marginal, propia de tabernas de bajo presupuesto.

Así como los ritmos cargados de sensualidad enamoraron a quienes hoy son abuelos y bisabuelos, la nueva trova cubana fue el amor revolucionario de los jóvenes universitarios que, a fines de los sesenta, hacían barcos Granma de origami para navegar no en Playa Girón, sino en las de Acapulco. Por aquel entonces, nuestra era no parió un corazón —según la voz poética de Silvio Rodríguez—, sino una brutal represión en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.

Cuba fue entonces el estandarte del sueño socialista en América Latina, asociado a los cantos sentimentales no solo de Pablo Milanés, sino también de artistas de otras nacionalidades como Mercedes Sosa, Víctor Jara, Daniel Viglietti o el grupo chileno Inti Illimani, que invitaban a los jóvenes imberbes, con ritmo de charango, a morir despellejados para callar El llanto del indio. México se sumó a esa moda del Venceremos latinoamericano, invitando —con José de Molina— a las jóvenes madres a parir guerrilleros:

‘A parir madres latinas, a parir más guerrilleros, ellos sembrarán jardines donde había basureros’

Pero no todo fueron percusiones y ritmos de invitación a la muerte. Tras el triunfo de Fidel Castro, muchos cubanos contrarios al nuevo régimen buscaron refugio en México. Entre ellos había empresarios, intelectuales y periodistas, a quienes México brindó asilo. Muchos de ellos también degustaron ron en las cantinas La Ópera y El Tío Pepe, y desde luego en el Café La Habana.

Mérida se convirtió en un núcleo importante de la comunidad cubana, junto con colonias céntricas de la capital como la Roma, la Del Valle y Santa María la Ribera. A tierras mexicanas llegaron también personalidades como Juan Marinello, escritor marxista decepcionado del nuevo régimen, y el periodista José Ignacio Rivero, director del Diario de la Marina, uno de los más importantes de Cuba antes de la Revolución.

Aunque de manera ocasional, Nicolás Guillén también tuvo un vínculo especial con México, en particular con la Ciudad de los Palacios, a la que catalogó como “una de las más bellas del mundo”. En algunas crónicas expresó su admiración por la urbe como refugio de ideas y resistencia.

Con esto, y con un pasado centenario que une tristezas, tragedias y sueños de los nacidos en ambas naciones —desde el desembarco de La Niña, La Pinta y La Santa María—, muchos mexicanos sabemos que el cubano es un hermano entrañable: echado pa’lante, cargado de alegría, de conversación amena (aunque ruidosa), ingenioso y de buen humor.

Sé, de buena fuente también, que los cubanos ven en los mexicanos a un hermano histórico de raíces compartidas, de actitud cálida y generosa. La tierra de hombres admirados como Emiliano Zapata, Pedro Infante, Jorge Negrete, Juan Gabriel y Chavela Vargas, quien expresó con tino una verdad de mestizaje emocional en la que todos coincidimos:

‘Los mexicanos nacemos, donde se nos pega nuestra chingada gana’

No todo es de Chile y de manteca, también hay de Líbano, Japón y más.

No todo lo que nos alimenta viene de Chile ni se fríe en manteca. También hay sabores que llegaron desde el Líbano, Japón y otros rincones del mundo. Es un misterio saber cómo consiguen las tortillas en Suiza para preparar enchiladas, por qué los franceses cortan las papas en tiras, o con qué ingredientes elaboran la salsa picante que las acompaña. ¿De dónde obtienen los italianos los chilaquiles y la carne al pastor para sus pizzas? Lo que sí sabemos con certeza es cómo los japoneses inventaron los cacahuates encapsulados en una cubierta crujiente con salsa de soya.

Si algo distingue a los hijos del sol naciente es su habilidad para el trabajo minucioso y preciso. Es una destreza que se aprende desde el seno familiar, que acompaña a los oficios tradicionales y que sus clientes exigen con rigor. Son meticulosos en el arte de la caligrafía, en la fabricación y tallado de muebles, en la relojería y en el pulido de lentes. No es extraño que las ópticas hayan sido uno de los emprendimientos favoritos de los migrantes japoneses que llegaron a México. Aunque, claro está, eso nunca les sirvió para agrandar el tamaño de sus ojos, como en sus historietas y dibujos animados que hoy se han vuelto populares en todo el mundo.

En la Ciudad de México, ocuparon hogares y negocios en Bucareli, la colonia Doctores, el Centro Histórico, Santa María la Ribera y el barrio de Clavería. Se decía popularmente que el Parque de La China, ubicado en este último enclave, debía su nombre a la gran cantidad de japoneses avecindados, a quienes la población nacional confundía con chinos. Pero eso es una verdad a medias. Antes de ser parque, el terreno pertenecía a la familia Matsumoto, reconocidos floristas japoneses que llegaron a México durante el Porfiriato. Tatsugoro Matsumoto fue célebre por diseñar los jardines del Castillo de Chapultepec e introducir las jacarandas en la ciudad. Utilizaba ese terreno como vivero y jardín experimental. Por su abundante vegetación, los vecinos comenzaron a llamarlo “El Bosque de la China”, como sinónimo de lo oriental. Con el tiempo, se convirtió en un parque público que nada tiene que ver con China.

Su aportación más valorada, lo sabemos todos, son los cacahuates japoneses, que de algún modo sí son japoneses, aunque en la tierra de los samuráis se les conozca como cacahuates mexicanos. Este fue un invento de Yoshihei Nakatani Moriguchi, originario de la isla de Awaji, Japón, quien llegó a México en los años treinta y trabajaba en una fábrica de botones de concha nácar propiedad de Heijiro Kato. Tras ser acusado de espionaje para el Imperio de Hirohito, Kato fue deportado, y Nakatani quedó desempleado. Para sobrevivir, hizo sus primeros experimentos con muéganos y frituras inspiradas en peces dorados. Luego ideó cubrir cacahuates pelados con una mezcla de harina de trigo, sal y salsa de soya, que causó sensación entre los paladares exigentes desde La Merced hasta el Cerro del Judío, y desde Peralvillo hasta Tokio.

Nipón, la empresa que fundó, fue un monopolio de esta delicia hasta que llegaron las trasnacionales de los Estados Unidos a incluir una bolsa de picante avinagrado junto con el producto.

Algo similar a lo de los cacahuates japoneses ocurrió con las enchiladas suizas, que —por más que uno busque— no existen en ningún rincón cercano a los Alpes. En la década de los cuarenta, en el Sanborns de los Azulejos, el chef Alex Cardini, de origen suizo-italiano (hermano de Caesar Cardini, creador de la ensalada César), comenzó a experimentar con un nuevo modelo de enchiladas.

Primero intentó colocar un bolillo con una pierna de pollo encima, bañado en crema de almendras. El resultado fue catalogado como un concepto rupestre. Tras analizar el grotesco volumen de su montaje, y luego de un percance con una vendedora de sopes famélicos en un autobús de tercera clase, que le restregó uno de sus ejemplares culinarios en la nariz, ideó algo que tuviera la agresividad femenina y la sutileza del alba rasa bajo las montañas.

Fue así como colocó una tortilla entre dos pechugas de pavo, bañadas con ensalada grevi. Los críticos, siempre atentos al suspiro de lo insólito, vieron en ello un acercamiento agresivo a la nostalgia de los campos tejidos como mantillas pardas. Silvestre, dijeron, la evocación de su proyecto.

Aprisionado por la frustración y el vacío, tuvo la fortuna —o más bien la necesidad apremiante— de ingresar a un mingitorio que, de manera sorpresiva, lo condujo al salón de comensales de La Moneda. Allí encontró a unas mujeres transparentes que ensayaban con fibras de pollo enrolladas dentro de empanadas planas, bañadas con salsa agria, sobre las que montaban quesillo de Oaxaca y chucrut.

Aquello hizo que la mente de nuestro artista comenzara a volar, lo mismo que los platos que aterrizaban sobre su mesa, entre los cuales se asomaban los ojos verdes de un gato salvaje. Así nació una enchilada cubierta de salsa blanca y queso fundido, nevada como los Alpes suizos, reconocida por su aire contradictorio y rebelde, pero también sofisticado y europeo.

Telas, tacos árabes y el cedro libanés

En los años sesenta y setenta, todos, por alguna razón, tuvimos que ir a una bodega de telas: para el uniforme escolar de los críos salvajes, el vestido de la quinceañera, el mantel nuevo del comedor o el casimir del traje que nos volvería respetables. La máquina de coser era un mueble indispensable, y los atuendos solo se desechaban al final irreparable de su ciclo. Lo mismo ocurría con los zapatos que con los vestidos.

En estas tareas, la vocación mercantil de los libaneses fue de invaluable ayuda. Me atrevo a decir que, sin ellos, mucha gente habría caminado desnuda por las calles.

Durante el dominio del Imperio Otomano —que duró hasta 1924—, los cristianos maronitas del Monte Líbano enfrentaron persecuciones religiosas, hambruna y despojo de tierras. La industria de la seda, su principal fuente de ingresos, colapsó, dejando a miles de campesinos sin sustento. Algunos se asentaron en ciudades como Puebla, Veracruz y la Ciudad de México. Otros fueron engañados por agentes de viaje en Beirut, quienes les prometieron llegar a Nueva York, pero los desembarcaron en Veracruz o Tampico.

Muchos migrantes libaneses encontraron en la venta de telas una vía clave para subsistir y prosperar en México desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX. Provenían de regiones donde el comercio de seda y textiles era una tradición ancestral. Comenzaron como vendedores ambulantes, cargando rollos de tela en burros o carretillas, y luego establecieron tiendas de abarrotes y mercerías. Algunos negocios crecieron hasta convertirse en fábricas textiles, boutiques o mayoristas.

Además de esa actividad, hubo quienes montaron comederos donde ofrecían el shawarma tradicional, aunque en lugar de usar cordero, comenzaron a usar cerdo o res, cocinados en trompo vertical. Así nació el taco árabe, considerado el antecesor directo del taco al pastor. Este último incorporó achiote, piña y otros ingredientes mestizos.

Es un orgullo que ellos hayan plantado cedros en nuestro suelo, como también lo son los croissants de Francia, los faroles de China y el desamparo de América que nos toca a la puerta. Es larga la lista de idiomas que hacen fila en mi patria para contar su historia; de naciones que tejen un pedazo de su bandera en la nuestra. Somos los más orgullosos de este lábaro cocido con mil retazos.

En este México donde una sílfide sobre una bicicleta no paga visa y las empanadas no requieren pasaporte, todo acento extranjero es un grito a la curiosidad: un cocinero que dicta recetas a un país siempre inconforme con el bocado y el paisaje del día anterior. El México de mi juventud fue —y sigue siendo— el sitio donde todo lo que llega puede atraparse en un taco… y todo el que lo porta, es un santo. Aquí, los exiliados aprendieron que la mejor forma de sobrevivir es cocinar algo que asombre, que abrace y que construya un piso más en el último apartamento de la realidad.

En esta tierra, los fantasmas tienen apodos, los santos comparten altar con los bandidos, y se entra por una puerta absurda a un páramo cósmico. Si alguna vez te preguntas qué es México, no busques en los libros ni en los mapas: arroja una moneda al aire; si queda encajada en la luna, ella te mandará de regreso, un boleto de viaje y una llave.

Ni Arcadio ni Antón Martiño fueron fantasmas, aunque sí tuvieron otros nombres. De hecho, compartieron juntos la caída del sol en una playa junto a los manglares de La Tovara. Eran dos huérfanos, observadores de la lejanía, como si en el mismo sitio de su mirada, pudieran encontrar un amor perdido.

—¿Qué fue de tu padre, Arcadio?

—No lo sé. Él quiso quedarse en casa para combatir al monstruo. Pienso que ese lo devoró.

—En mi patria también hubo otro monstruo. Por eso estoy aquí.

—Si hubieran estado juntos, uno sería la cena del otro.

—¿A qué le temes más?

—A estar encerrado.

—¡Vaya miedo! Estás en un país, que parece haber encerrado al mundo.

—¿Sabías que hace muchos millones de años, aquí hubo un estallido que acabó con lo que existía en el planeta?

—Si volviera a ocurrir eso, muchos de los que llegamos a México volveríamos a reconstruirlo.

—Sí… Pero no sería el mismo mundo.

Ligas a contenidos interesantes de YouTube

Tu opinión será publicada, una vez que haya sido aprobada, con el fin de mantener el respeto entre todos. Todas mis publicaciones pueden variar o crecer gracias a tus comentarios y aportaciones.

Los campos WEB y correo electrónico no son obligatorios

Visitas: 551