Esta crónica es un viaje íntimo a la memoria compartida: un retrato cálido de cómo la televisión, en los años 60 y 70, dejó de ser un objeto de lujo para convertirse en el corazón de la vida familiar y comunitaria. Entre sillones improvisados, botanas de vecindad y melodías inolvidables. Nos muestra que aquella caja no solo transmitía programas, sino sueños, rituales y emociones que unían a generaciones enteras. Nos recuerda que la televisión fue un refugio de compañía y un escenario de la vida cotidiana.

El televisor: Símbolo de progreso en los hogares mexicanos.

En los años 60 y 70, tener un televisor era un lujo. Tanto así que era buen negocio ponerlo a disposición de la comunidad mediante una módica tarifa. Poseer uno de estos aparatos era una aspiración tan grande, como lo es hoy poseer un automóvil de agencia.

En los barrios de la Ciudad de México, un aparato electrónico no solo significaba comodidad; era señal de éxito. Pero el televisor, en particular, representaba una ambición para los niños.

Recuerdo a Don Roque, el dueño de la vulcanizadora. Por 20 centavos, nos dejaba ver cómo la Señorita Cometa alimentaba a Chivigón con su mamila. Aquella escena enternecía incluso al rudo mecánico. Así fue durante años, hasta que una Navidad, mi padre reunió a toda la familia para ir, con alegría festiva, a la mueblería del barrio. Todo para entregar el abono de nuestro flamante televisor.

La tienda, propiedad de Don Severo —un gallego que vendía camas de latón, roperos de ocote y espejos de luna— era un castillo de ilusiones. Tras sus vitrinas brillaban como golosinas multicolores: la lavadora de chaca chaca con rodillos exprimidores; el refrigerador siempre de color blanco; la tostadora, inútil para el pan mexicano; la consola alargada;… y el ambicionado cubo de madera con cinescopio.

Después de firmar el contrato y ver cómo Don Severo contaba por quinta vez los billetes del depósito, llegó el momento esperado: transportar el pesado aparato. Mi padre y Fabián, el ropavejero, lo colocaron en una carretilla de madera y lo arrastraron hasta nuestra casa.

Al aproximarnos a nuestra calle, los curiosos se acercaban como beatos presurosos por besar la mano del papa. Algunos intentaban tocar al santo de madera, aunque no faltó el entrecejo levantado de algún envidioso.

La televisión es de todos: Ernestina y los platillos de la botana.

Ver televisión en familia se volvió un ritual cotidiano. Cada quien ocupaba el lugar que pudiera o el que tuviera asignado. En casas de una sola habitación, la cama y el piso —atajados por una almohada rellena de borra— sustituían al sillón, que ya en sí era un privilegio.

El auditorio lo componían las tías, los primos, algunos vecinos… y Ernestina. Ella era portera de una vecindad, que llegaba siempre puntual, acompañada de un niño al que cuidaba por encargo de una madre que salía a trabajar todas las noches. Nunca venía con las manos vacías: en su bolsa de red traía los insumos para una botana digna de concurso.

Antes de que iniciara la programación, tomaba posesión de la estufa. Ella era una matriarca de carácter serio y voz grave, acostumbrada a dar órdenes severas:

– Levanta los chiles del suelo, escuincle.

– Ahí los puso usted, Doña -repliqué mientras obedecía su instrucción.

– Entonces, vuélvelos a bajar.

Sabía exactamente dónde debía estar cada cosa. Ser su asistente era una tortura: entre estornudos, había que soportar el picante tostado que irritaba ojos y garganta, o ver con tristeza a los chapulines brincar sobre el comal en medio de pequeñas explosiones.

Mientras cocinaba, contaba la historia de sus múltiples maridos. A su voz la acompañaba el tintinear de collares hechos con monedas antiguas, mientras el niño que la acompañaba, mordía agazapado en una esquina, un pan de yema.

Niño, matrona y comparsas disfrutábamos los alaridos de un concurso de cantantes, entre crujidos de tlayudas y la sentencia de Ernestina:

—Ese artista es igualito a uno de mis ex-maridos.

El televisor era la entrada a un multi universo existente más allá de los límites del barrio. Era el medio para enterarse de las tragedias del mundo, para ver reflejados los valores sociales en la vida ficticia de cada personaje. Todo en blanco y negro, como si se tratara de un sueño. Pues era eso en realidad: una representación de los anhelos, tristezas, victorias, juegos para los que no existía un juguete, y un sitio para dictar juicio, absolución o condena.

Un horario de TV para cada quien

Cada grupo tenía un horario y un canal frente al televisor. El de los niños comenzaba en el canal 5, poco después del horario matutino de los colegios, por lo cual era importante no desperdiciar tiempo en actividades extra escolares como: intercambiar las estampas del álbum de la Pantera Rosa, cobrar las canicas ganadas o mirar diapositivas en el View Máster.

Aún guardo un ejemplar de ese artefacto, pero ninguna de sus ruedas de cartoncillo, que al girar hacían un ‘crack’, y cuya palanca, producía un sonoro golpe al dejarla regresar sola. En esas ruedas de diapositivas, vi por primera vez los animales de la estepa africana y a Resortes vestido como pachuco.

Perder la oportunidad de conocer el más reciente juguete del Tío Gamboín era algo imperdonable. Significaba ir a dormir sin soñar que el día de Reyes Magos, éste aparecería mágicamente al pie de la cama. No obstante, el Tío Gamboín siempre advertía, con sobrada saña, que sus juguetes eran únicos e imposibles de adquirir.

Todos ellos eran adorables, excepto el diabólico Pancholín, un policía de la Gestapo matriarcal, encargado de espiar desde la Tv la mala conducta de los niños, cuyos nombres y travesuras eran exhibidos por el propio Tío Gamboín. Alguna vez deseé de que este muñeco chismoso, fuera tragado por el simpático Salchichita.

Las amas de casa tomaban el control del canal 2 después de servir la comida. Convocaban a las vecinas para seguir la vida de una joven humilde, maltratada por una madre cruel o una madrastra millonaria. El galán, siempre inmaduro y sometido, representaba para la heroína, su sueño de un hogar en las nubes, junto a unicornios rosados, cazuelas y ropa que lavar.

En mi adolescencia, me atraparon las tragedias de Rina Galeana. Veía la telenovela junto a mi madre, mi abuela y dos vecinas. Una niña cachetona se sentaba a mi lado, abrazándome en los momentos dramáticos. Ella me daba flanes y gelatinas preparados por sus mágicas manitas.

La trama de esa telenovela, era opacada por las exclamaciones y enojos de las damas cada vez que la malvada Rafaela hacía una de las suyas. Hubo momentos en que, temí ver acuchillada la pantalla del televisor con una de esas aterradoras agujas con que se tejían las carpetitas de los sillones.

El padre tenía su momento al anochecer, en el canal 4. Después de la siesta, buscaba la relajación en programas de concursos, variedades o películas de vaqueros. Era tiempo de admirar al héroe rubio que, montado en su obediente caballo, masacraba apaches con un revólver de balas inagotables. Todo para rescatar a una bien peinada dama. Ésta buscaba siempre llenarlo de besos, cosa que el héroe a menudo despreciaba o que los editores de la serie ocultaban.

Hoy celebro que los héroes ya no tengan que ser rubios ni de ojos azules, que éstos, puedan tener la piel oscura o usar tacones de plataforma. La bondad no tiene color ni talla. Aquel estereotipo me impidió querer salvar al mundo, y por eso —quizá— sigo vivo.

Para los días de descanso, era requisito consultar la cartelera de programas publicada en los diarios y hacer una consulta con el conjunto familiar. En el caso de visita a la casa de la abuela o de cualquier tío, había que ajustarse a sus preferencias o, en el mejor de los casos, participar en una votación rápida.

Casi siempre, si es que no había un evento deportivo importante, los vencedores eran los niños. Los hombres adultos preferían el debate junto a unas cervezas, unas copas de ron o brandy. Las mujeres adultas hacían juicio moral contra la familiar ausente, presumían el arte del bordado o daban consejos de educación para los infantes.

Melodías inolvidables

Los programas más populares tenían una melodía inconfundible. Bastaba escuchar los primeros acordes para generar ansiedad y apurar las tareas. Nadie quería perderse el inicio del episodio. Cada telenovela tenía su propia música, igual que la Familia Picapiedra, Siempre en Domingo, Juan Pirulero o El Club del Hogar. Siempre en Domingo, llegó a tener 350 millones de espectadores en América y Europa.

El Club del Hogar era un programa improvisado donde, Madaleno hacía bullying al inofensivo Caralimpia, a veces hasta hacerlo llorar. Todo ocurría sobre una columna de Colchones Barrera, con la complicidad de Vil Matraca y una botella de rompope Santa Clara.

Las melodías eran tan pegajosas que era frecuente escucharlas tarareadas en la calle por personas con aire distraído.

El ambiente frente al televisor era cálido y acogedor. No solo por la compañía, sino por el calor real que emanaban los cuerpos reunidos, la taza de café o chocolate, las palomitas reventadas al fuego, el taco de frijoles fritos o las enchiladas. En algún momento apareció el sándwich de jamón, que intentó competir con la soberanía de la torta del Chavo del 8.

Este programa también tenía su propia melodía contagiosa. Y puedo apostar, sin temor a perder, que hoy cualquier persona la reconocería.

Programas emblemáticos de TV mexicana

Durante estas décadas, la televisión se consolidó como el medio más influyente, con un poder gigantesco para moldear la realidad social y los valores culturales. Fue comparsa e instrumento del Estado, dueña de la voz colectiva. Sin embargo, el tiempo demostró que para todo Goliat existe un David. En México, este último se nutría en el campus de la universidad pública, con su adoctrinamiento marxista y la consigna de que el pueblo jamás sería vencido, excepto claro está, por su propia candidez y mal informada realidad.

La televisión mexicana fue juez y parte de un enfrentamiento de conciencias. Encargada de difundir, sí o sí, con la lengua de los poderosos, los momentos que oscurecieron -como una nube negra- el rostro atemorizado y derrotado de la nación, aquel 2 de octubre del año 1968.

El noticiero más influyente fue, sin duda, 24 horas, conducido por Jacobo Zabludovsky. La única televisora del momento, Telesistema Mexicano, dio poca cobertura al hecho, debido a la censura y el control férreo del gobierno. En 1968, Jacobo se limitó a leer lo que publicaban los periódicos, sin emitir juicios propios.

De este periodista no haré juicios negativos. Él narró, durante su carrera, la llegada del hombre a la Luna; los momentos terribles del terremoto de 1985; la crónica detallada del asesinato de Luis Donaldo Colosio; la entrada del Ché Guevara en Cuba y; presentó una interesante entrevista con Salvador Dalí.

A falta de Facebook, TikTok ó X, ni el poderoso gobierno fue capaz de callar a las redes sociales de aquel momento. La noticia de la represión se propagó en las naves industriales de las fábricas, en la pollería, en el autobús guajolotero de a 30 centavos. Sonaba en el grito de los granaderos que, exigían a golpe en las puertas, que nadie saliera de sus casas.

Las actuales redes del mundo móvil, son la guillotina de una revolución que lo mismo corta la cabeza de un tirano, que la del joven inocente que despacha en un Oxxo. Su tiranía es reflejo de una manipulación linchadora que azuza al ciudadano contra el ciudadano.

La prensa, con o sin sueldo y con todos sus defectos, fue en aquel entonces -y es hoy también- la conciencia culta y profesional de la noticia. Esa que nos informa o nos manipula. Basta solo saber como leerla, verla y escucharla sin perder una línea y sin dejar observar lo que oculta cada una de ellas.

Aún hay más: Siempre en Domingo, Zovek y el poder de la Pantalla

Desde 1969 hasta 1998, el programa de variedades más famoso fue, sin duda, Siempre en Domingo, conducido por Raúl Velasco. Su conductor tenía el poder de lanzar o sepultar carreras. Juan Gabriel, Luis Miguel, Thalía, José José, Nelson Ned y Napoleón pasaron por su escenario. Se dice que dudó en promover a Juan Gabriel, debido a los prejuicios de la época.

Otro personaje inolvidable fue Zovek, el escapista de Domingos Espectaculares, antecedente de Siempre en Domingo. Su nombre real era Francisco Javier Chapa del Bosque. Nacido en Torreón en 1940, superó la poliomielitis, el sobrepeso y el acoso infantil para convertirse en el “Houdini mexicano”. Sus aspiraciones se vieron influenciadas por héroes como Hércules, por lo que se dedicó al ejercicio, las artes marciales, defensa personal y el ballet acrobático. Tiraba de automóviles con los dientes, se liberaba de sarcófagos en llamas y detenía motocicletas con los brazos.

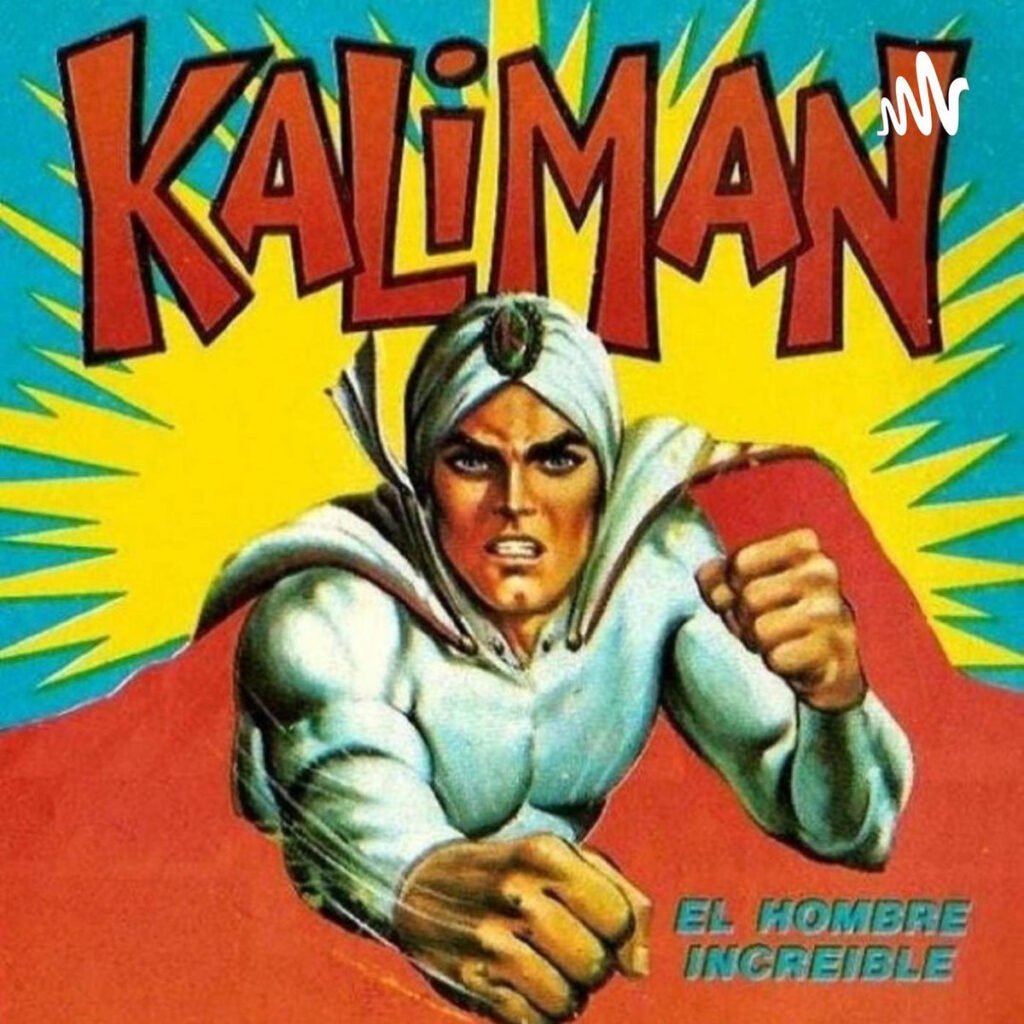

Su fortaleza era tal, que permitía a una camioneta pasar sobre su abdomen y logró un récord de más de 8,000 abdominales en 8 horas. Se cuenta que fue la inspiración para Kalimán, icónico personaje de historietas de la época.

A pesar de su formidable y comprobable esfuerzo, parte de la sociedad mexicana mostró cierta mezquindad para reconocer la autenticidad de sus proezas. Algunos decían que dejaba de hacer abdominales cuando no era enfocado por la cámara o que las cadenas a las que se amarraba tenían algún truco. La sociedad prefería rendir homenaje al personaje de la historieta antes que al hombre real que la inspiró.

No fue hasta su muerte en 1972 -tras caer desde un helicóptero durante un acto acrobático en Cuautitlán- que quienes le regateaban sus méritos mostraron arrepentimiento. Entonces todos rechazaron la idea de que hubiera cometido un error de destreza. Culparon al piloto de la aeronave, a la calidad de la cuerda que lo sostenía e incluso al presidente Luis Echeverría. Hubo quienes incluso negaron su muerte, otorgándole con ello un aura mítica que dio brillo a su memoria, tal como ocurrió con otro héroe popular de décadas anteriores: el inigualable Pedro Infante, paladín de los pobres.

La lista de los programas inolvidables es larga

Otros programas y series que vienen a mi memoria de manera rápida, tanto nacionales como extranjeros, son: La Ley del Revolver, En familia con Chabelo, El Chavo del 8, Mi bella Genio, Hechizada, Los Polivoces, Teatro Fantástico con Cachirulo, El Llanero solitario, La Familia Monster, Los Locos Adams, Perdidos en el Espacio, La Novicia Voladora, Bonanza, El Gran Chaparral, Cómicos y Canciones, Viruta y Capulina…

También brillaron las telenovelas: Gutierritos, Senda Prohibida, El derecho de nacer, La Leona, Los ricos también lloran, La Zulianita, Mundo de Juguete, La Gata, Angelitos Negros.

En cuanto a caricaturas infantiles sobresalen: Los Picapiedra, Don Gato y su pandilla, El inspector ardilla y los Supersónicos.

En los sesenta, comenzó una competencia entre Telesistema Mexicano (canal 2) y Televisión Independiente de México (canal 8), protagonizada por dos marionetas que buscaban conquistar la audiencia infantil: Topo Gigio, traído desde Italia en 1969, conquistó al público frente al Oso Rubiroso. El triunfo fue suyo, siempre acompañado por Raúl Astor, y a veces por artistas como José José o Chabelo.

Poco después, ambas televisoras se fusionaron. Nació Televisa. Y con ella, un nuevo imperio de comunicación.

Antenas, bulbos y cinescopios: Desafíos técnicos y momentos de incertidumbre

Con el tiempo, el televisor —ese cubo de madera con cinescopio— se volvió tan importante como la estufa, el sillón o la cama. Dejó de ser un lujo y se convirtió en el centro de atención familiar, presente en todos los hogares, sin importar su condición económica.

Pero no todo era magia. Los problemas técnicos eran parte del día a día, lo cual era fuente de frustración. La deficiente señal era un inconveniente cotidiano que exigía hacer ajustes constantes a la antena. Esto requería un trabajo entre quien subía al tejado para orientar este armatoste con forma de esqueleto de ave y quienes, a gritos, señalaban la posición correcta para una mejor recepción.

— ¡Ahí, ahí. No, ya se fue!”

Los fallos mecánicos eran frecuentes. Un tubo de imagen dañado, un dial rebelde, o el temido momento en que la pantalla mostraba una delgada raya que se convertía en punto: señal inequívoca de un cinescopio fundido.

Entonces, se llamaba al “médico” del televisor. Su visita era un evento familiar. Todos esperaban su diagnóstico con ansiedad. A veces bastaba con cambiar ahí mismo un bulbo, a menos que éste fuera tan especial que se necesitaran varios días o semanas para conseguirlo. Otras, el aparato debía ser llevado al taller, como si fuera un paciente en cirugía mayor.

Los cambios de voltaje eran enemigos silenciosos. También lo era el junior, que giraba el botón de los canales como si fuera matraca de feria. Cuando la imagen se desajustaba, se intentaba de todo: golpear el aparato, mover el botón de ajuste, rezar. Por unos segundos parecía funcionar… hasta que la imagen en la pantalla volvía a subir como si tuviera vida propia.

Tras la confiscación temporal del televisor, no quedaba más remedio que reconciliarse con la radio o, en el caso de los niños, incrementar las horas de juegos callejeros o arrastrar con un hilo, cualquier juguete para provocar al gato de la casa.

De caja mágica a galleta salada: La evolución del televisor.

Hoy el televisor es plano como una galleta salada. Ya no hay espacio para colocar un buda chino de porcelana, ni para que el gato se recueste sobre el mismo y le arañe la cara al presidente durante su solemne informe de gobierno.

Hoy es un bien individual que vigila a los habitantes en cada habitación de un hogar, para reclamarles cualquier segundo de ocio. Cómplice del dispositivo móvil, egoísta absoluto, capataz de un solo esclavo. En él, cualquiera puede ver lo que quiere cuando quiere. Ya no hay emoción por el próximo capítulo, ni apuro por terminar las tareas. Tampoco hay frustración por perderse el programa, ni especulación sobre lo que ocurrirá.

La televisión dejó de ser rutina compartida. Ya no es escenario para cantores talentosos que presuman el ancho de sus pulmones, ni para guionistas brillantes. Lo pequeño es cosa diaria, y la banalidad, un éxito. El esfuerzo corto exige recompensa desmedida.

Antes, la espera era larga y los momentos de risa, breves. Hoy todo es corto y aburrido. Es estrecho el espacio de un individuo, más estrecha su mirada, que apunta a una pequeña pantalla. Todo es tan estrecho como la cantidad de palabras para expresar una idea, y más aún lo es el vocabulario para escribirlas. Hasta las palabras mismas se han encogido.

El televisor ya es un mueble cualquiera. Pero fui afortunado, porque aquella vieja, caja me enseñó a dominar a la galleta salada y a escarbar, dentro de su laberinto de comida rápida para los sentidos, los talentos que valen la pena.

Ligas a contenidos interesantes de YouTube

Tu opinión será publicada, una vez que haya sido aprobada, con el fin de mantener el respeto entre todos. Todas mis publicaciones pueden variar o crecer gracias a tus comentarios y aportaciones.

Los campos WEB y correo electrónico no son obligatorios

Visitas: 91